La stabilisation optique est devenue un critère incontournable pour les photographes amateurs et professionnels. Pourtant, il ne suffit pas d’avoir cette technologie pour l’utiliser à bon escient. Beaucoup se demandent quand activer ou désactiver cette fonction sur leur objectif. Cela dépend du type de photo, de la vitesse d’obturation, de l’environnement lumineux et du matériel utilisé. Maîtriser ces paramètres permet de capturer des images nettes, même en basse lumière ou à main levée. Ce guide complet vous éclaire sur les cas précis où la stabilisation devient indispensable, ainsi que les situations où elle devient inutile, voire nuisible. Grâce à cette lecture, vous saurez tirer le meilleur de votre matériel, quel que soit votre niveau.

Qu’est-ce que la stabilisation optique ?

Un mécanisme anti-flou intégré à l’objectif ou au boîtier

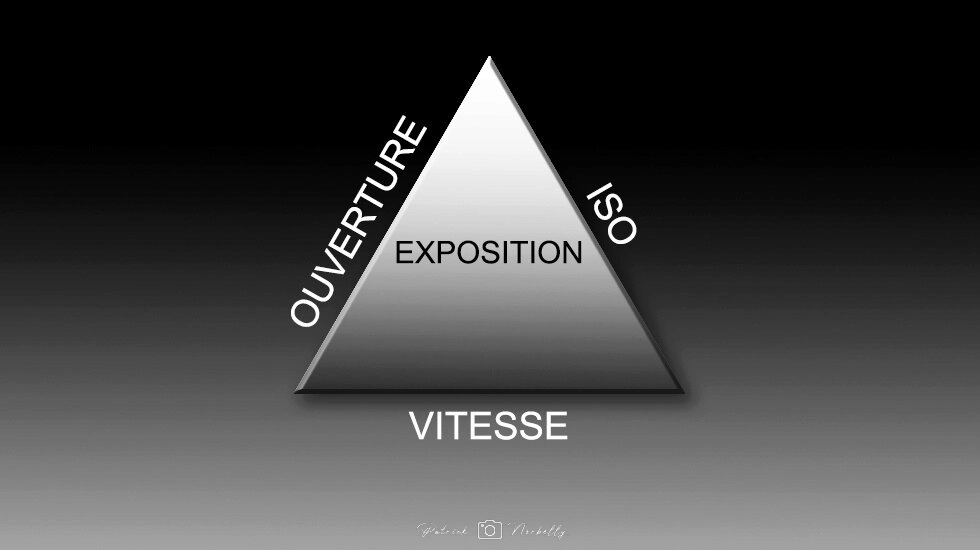

La stabilisation optique (IS, VR, OSS selon les marques) compense les micro-mouvements du photographe. Elle s’active grâce à un groupe de lentilles mobiles, qui se déplacent en temps réel pour corriger les vibrations. Certains boîtiers intègrent une stabilisation mécanique du capteur (IBIS), tandis que d’autres se reposent uniquement sur l’objectif. Lorsque les deux sont présents, ils peuvent agir de manière coordonnée. La stabilisation est surtout utile à basse vitesse d’obturation, pour éviter les flous de bougé. Elle n’a aucun effet sur les sujets en mouvement rapide, qui nécessitent des vitesses plus élevées.

Quand activer la stabilisation ?

Les cas où la stabilisation améliore significativement vos images

Plusieurs scénarios justifient l’activation de la stabilisation optique :

- Photographie à main levée en faible luminosité : lorsque la lumière diminue, la vitesse d’obturation chute. Pour éviter un trépied, la stabilisation permet de compenser efficacement les tremblements.

- Téléobjectifs à longue focale : plus la focale est longue, plus les vibrations sont amplifiées. Un 300 mm à main levée produit du flou même au 1/250 s. Activer elle vous aide à sécuriser vos prises.

- Vidéo sans stabilisateur externe : filmer à main levée avec un reflex ou un hybride peut entraîner des secousses visibles. Activer la stabilisation assure une fluidité minimale, surtout en travelling léger.

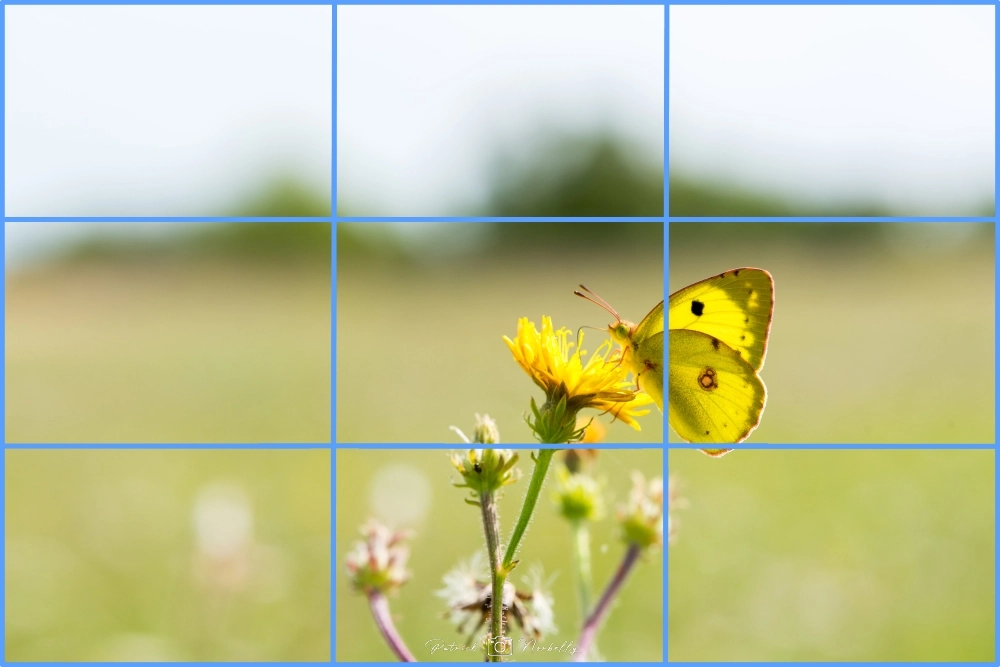

- Photographie de paysage sans trépied : même pour des sujets immobiles, la stabilisation évite les flous de bougé si vous photographiez à 1/30 s ou moins.

- Photographie de rue ou de voyage : dans un cadre spontané ou en déplacement, il est souvent impossible d’installer un trépied. La stabilisation vous aide à capter l’instant sans compromis.

Quand la désactiver ?

Les cas où elle peut nuire à la qualité de vos images

La stabilisation, bien que précieuse, n’est pas toujours la bienvenue. Certains contextes imposent de la désactiver :

- Sur trépied : quand votre appareil est parfaitement immobile, la stabilisation peut générer des micro-mouvements parasites. Cela provoque un effet inverse et floute l’image.

- En photographie sportive : pour les sujets en mouvement rapide, la stabilisation n’a aucun effet. Elle peut même ralentir la réactivité de l’autofocus.

- En longue exposition : lors de poses longues (plusieurs secondes), la stabilisation peut chercher à corriger des mouvements inexistants. Elle introduit alors des vibrations légères, nuisibles à la netteté.

- Avec flash : le flash fige l’image à haute vitesse. Elle devient superflue, voire contre-productive.

- En studio ou sur fond fixe : avec un éclairage constant et un appareil stable, elle devient inutile.

Quels types existent ?

Comprendre les différences selon le matériel

Il existe deux grands types de stabilisation :

- Stabilisation optique dans l’objectif (OIS, VR, OSS) : elle agit sur les lentilles internes de l’objectif. C’est la plus fréquente sur les téléobjectifs et les zooms.

- Stabilisation mécanique dans le boîtier (IBIS) : le capteur se déplace pour compenser les mouvements. Elle s’avère utile sur les hybrides modernes.

Certaines marques combinent les deux, comme Sony ou Olympus, pour une efficacité maximale. D’autres se concentrent sur une seule technologie. Les photographes doivent donc adapter leur stratégie en fonction du matériel disponible.

Quels objectifs proposent une stabilisation efficace ?

Exemples concrets d’objectifs performants

Voici quelques objectifs reconnus pour leur VR :

- Canon RF 70-200mm f/2.8L IS USM : excellente stabilisation à toutes les focales, idéale pour la faune ou le sport.

- Nikon Z 24-120mm f/4 S : VR fluide, parfait pour la vidéo et le reportage.

- Sony FE 24-105mm f/4 G OSS : OSS optique performante, très utile en voyage ou en événementiel.

- Fujifilm XF 16-80mm f/4 R OIS WR : cinq stops de gain, pour des photos nettes à basse vitesse sur boîtiers APS-C.

- Panasonic Lumix G 100-400mm f/4-6.3 OIS : stabilisation puissante, cruciale pour la photo animalière à grande distance.

Faut-il toujours acheter un objectif stabilisé ?

Une décision stratégique selon vos usages

Un objectif stabilisé coûte souvent plus cher. Il n’est pas indispensable dans tous les cas :

- Pour le studio, la macro ou la photographie sur trépied, un objectif non stabilisé suffit.

- En photo de nuit à l’arrêt, un bon trépied remplace largement la stabilisation.

- Si votre boîtier possède IBIS, vous pouvez privilégier des objectifs non stabilisés, souvent plus légers et abordables.

- Pour la vidéo ou les longues focales, la stabilisation devient un critère incontournable.

L’essentiel reste d’adapter votre choix au type de photographie pratiqué.

FAQ : réponses aux questions fréquentes

Peut-on utiliser la IS (Canon) et un trépied ensemble ?

Non, il est conseillé de désactiver la VR sur trépied, sauf si l’objectif dispose d’un mode spécifique pour cela.

La stabilisation compense-t-elle les mouvements de sujet ?

Non. Elle corrige uniquement les mouvements du photographe. Pour un sujet en mouvement, seule une vitesse rapide aide.

Comment savoir si mon objectif est stabilisé ?

L’objectif porte souvent la mention IS (Canon), VR (Nikon), OSS (Sony), OIS (Panasonic) ou OS (Sigma). Consultez aussi la fiche technique.

Peut-on utiliser la OS (Sigma) en vidéo ?

Oui. Elle est particulièrement utile pour éviter les tremblements en plan séquence ou sans gimbal.

Combien de stops peut gagner une stabilisation ?

Selon les modèles, elle offre entre 2 et 6 stops. Cela permet de shooter à 1/15 s au lieu de 1/250 s.

Conclusion

Stabilisation optique : un atout à utiliser intelligemment

La stabilisation optique est un outil puissant, mais à manier avec discernement. Elle sauve des photos dans des conditions difficiles, notamment à main levée ou avec des focales longues. Cependant, elle n’est pas systématiquement bénéfique. Sur trépied ou en photo de sport, elle peut même dégrader la qualité. Pour chaque situation, posez-vous la bonne question : ai-je besoin de compenser mes mouvements ? Si oui, activez-la. Sinon, désactivez-la pour garantir la netteté. En connaissant votre matériel et les principes de base, vous gagnerez en fluidité et en qualité. Le bon usage fait partie des compétences essentielles du photographe moderne.